Regenwürmer

Regenwürmer sind in der Regel die am häufigsten vorkommenden Bodentiere in landwirtschaftlich genutzten Böden. Sie sind dafür bekannt, dass sie die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Bodens verbessern. Zusammen mit den Mikroorga nismen im Boden haben sie ein grosses Potenzial, die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Obwohl viel über die allgemeine Taxonomie und Biologie der Regenwürmer bekannt ist, nimmt das Wissen über ihre Auswirkungen auf die Böden und ihre Interaktionen mit anderen Bodenorganismen sowie den Einfluss landwirtschaftlicher Praktiken auf ihre Populationen nur langsam zu. Dieses Merkblatt fasst das Wissen über Regenwürmer zusammen. Es gibt einen Überblick über die Biologie, Ökologie und die vielfältigen Leistungen der Regenwürmer für die Landwirtschaft und enthält Empfehlungen für die Förderung dieser aussergewöhnlichen Organismen in landwirtschaftlichen Böden.

Unterschätzte Bodentiere

Im 19. Jahrhundert galten Regenwürmer als Bodenschädlinge. Obwohl sich diese Sichtweise völlig geändert hat, wird ihnen in der landwirtschaftlichen Praxis immer noch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Nur wenige Landwirt*innen fördern die Regenwürmer aktiv. Stattdessen haben schwere Maschinen, intensive Bodenbearbeitung und der massive Einsatz von Pestiziden die Regenwurmpopulationen vielerorts drastisch reduziert oder fast eliminiert. In einem natürlich bewirtschafteten Grünlandboden von einem Hektar finden sich dagegen bis zu drei Millionen Regenwürmer. Die Anzahl, Biomasse und Vielfalt der Regenwürmer in einem Boden gelten als wichtige Kriterien für die Bodenfruchtbarkeit, da eine reiche RegenwurmFauna in vielerlei Hinsicht zu gesunden und biologisch aktiven Böden beiträgt. Dies wiederum begünstigt viele positive Ökosystemleistungen und bringt eine bessere Widerstandsfähigkeit und Anpassung der landwirtschaftlichen Systeme an den Klimawandel mit sich. Aufgrund ihrer zahlreichen Leistungen zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Agrarökosystemen sollten Regenwürmer bei der Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft – insbesondere des biologischen Landbaus – mehr Aufmerksamkeit erhalten und gezielt gefördert werden.

Verbreitung und Biologie der Regenwürmer

Verbreitung

Regenwürmer (Lumbricina) sind – mit Ausnahme der Polarregionen und Wüsten – in den meisten Böden zu finden. Während weltweit mehr als 3000 Arten bekannt sind, gibt es in Europa nur 400 Arten und in Mitteleuropa 40 Arten. Im Ackerland sind nur 4 bis 11 Arten verbreitet.

Böden

Regenwürmer bevorzugen mittelschwere Lehm bis lehmige Sandböden. Schwere Lehm und trockene Sandböden sind für ihre Entwicklung ungünstig und schränken ihre Ausbreitung ein. In sauren Torfböden finden sich nur spezialisierte Arten, die sich an die ungünstigen Bodenbedingungen angepasst haben.

Klima

Regenwürmer können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren. Wenn es sehr trocken und heiss ist, ziehen sich viele Arten in tiefere Bodenschichten zurück. Bei niedrigen Wintertemperaturen ziehen sich die Würmer in frostfreie Bereiche ihrer Röhren zurück, und ihr Stoffwechsel verlangsamt sich auf ein Minimum. An frostfreien Wintertagen werden gewisse Arten wieder aktiv. Im Frühjahr und Herbst sind die Regenwürmer am aktivsten. Regenwürmer sind empfindlich gegen Trockenheit. Sie sind nur aktiv, wenn der Boden feucht ist. Bei trockenem Boden sind sie inaktiv. Da Regenwürmer täglich bis zu 20 % ihres Körpergewichts in Form von Schleim und Ausscheidungen verlieren können, brauchen sie Feuchtigkeit, um am Leben zu bleiben.

Entwicklung

Regenwürmer entwickeln sich langsam, mit Ausnahme der Streubewohner (z. B. Kompostwürmer). Tauwürmer produzieren nur eine Generation mit maximal 8 bis 12 Kokons (Eiern) pro Jahr. Regenwürmer leben je nach Art 2 bis 10 Jahre.

Fortpflanzung

Regenwürmer sind Hermaphroditen. Geschlechtsreife Würmer sind am «Genitalgürtel» (Clitellum) zu erkennen, der den Körper umgibt. Der Höhepunkt der Wühltätigkeit und der Fortpflanzung findet in der gemässigten Zone von März bis April sowie im September und Oktober statt.

Mobilität und Ausbreitung

Regenwürmer können von ungestörten Randbereichen wie Feldrändern in Ackerland einwandern. Der Gemeine Regenwurm oder T]auwurm (Lumbricus terrestris) kann pro Jahr bis zu 20 Meter weit wandern. Vögel und Vieh tragen erheblich zur Ausbreitung von Regenwürmern bei.

Ernährung

Regenwürmer ernähren sich in erster Linie von abgestorbenen Pflanzenteilen, verfügen aber nicht über eigene Verdauungsenzyme, um die Zellstruktur von Pflanzenmaterial aufzuspalten. Deshalb vermischen sie für die Verdauung Pflanzenbiomasse mit Mineralerde. Um den täglichen Kalorienbedarf zu decken, müssen sie das 10 bis 30fache ihres eigenen Körpergewichts fressen. Nachts weiden Regenwürmer den Algenrasen ab, der tagsüber auf der Bodenoberfläche gewachsen ist, und ziehen abgestorbene Pflanzenteile in ihre Gänge, wo sie in 2 bis 4 Wochen von Bodenmikroorganismen «vorverdaut» werden. Da Regenwürmer keine Zähne haben, können sie sich nicht von Wurzeln ernähren. Um zu gedeihen, benötigen Regenwürmer ein reichhaltiges Nahrungsangebot aus Pflanzenbiomasse wie abgestorbenen Wurzeln, Blättern, Gräsern und angerottetem Mist.

Leistungen der Regenwürmer für die Landwirtschaft

Regenwürmer beeinflussen viele Ökodienstleistungen, die mit der Bodenfruchtbarkeit und der Pflanzenproduktion zusammenhängen. Daher trägt die Förderung von Regenwürmern und anderen wichtigen Bodentieren zu einer effizienteren Nutzung ökologischer Prozesse bei. Die Verbesserung der abiotischen und biotischen Bodeneigenschaften durch Regenwürmer bringt zahlreiche Vorteile für die Landwirte mit sich, z. B. eine bessere Nährstoffverfügbarkeit und Wasserspeicherung im Boden, eine geringere Erosion und eine höhere Produktivität der Kulturen.

Regenwürmer belüften den Boden

Eine grosse Anzahl Regenwurmgänge erhöht die Anzahl Makroporen im Boden wesentlich und trägt so zu einer guten Durchlüftung des Bodens bei.

Regenwürmer fördern das Wurzelwachstum

In der Regel werden über 90 % der Regenwurmgänge von Pflanzenwurzeln besiedelt. Regenwürmer hinterlassen einen Grossteil ihrer nährstoffreichen Ausscheidungen in ihren Gängen. Dies bietet günstige Bedingungen für das Wachstum von Pflanzenwurzeln. Dank der Regenwurmgänge können die Wurzeln leichter in tiefe Bodenschichten vordringen und finden dort nährstoffreiche Regenwurmlosung, Wasser und Luft. Regenwürmer vermischen oberflächlich ausgebrachten Kalk und Dünger mit dem Boden und verlagern sie in tiefere Bodenschichten.

Regenwürmer verbessern die Wasser infiltration in den Boden und verringern den Oberflächenabfluss

Vor allem die stabilen Gänge der Vertikalgraber verbessern die Infiltration, Speicherung und Drainage von Wasser im Boden erheblich. Sie verringern damit den Oberflächenabfluss von Wasser und die Bodenerosion. Böden mit Regenwürmern entwässern bis zu 10mal schneller als Böden ohne Regenwürmer. Die vertikalen, mit Schleim stabilisierten Gänge können in tiefen Lössböden bis zu 3 Meter und in Tschernosemböden (Schwarzerden) sogar bis zu 6 Meter tief sein. Dank ihrer kräftigen Muskeln sind die Tiefgraber in der Lage, in leicht verdichtete Böden einzudringen und so die Entwässerung der Böden zu verbessern. Bis zu 150 Regenwurmgänge oder 900 Meter pro Kubikmeter können in ungepflügten Böden gefunden werden. In pfluglosen Böden, in denen die Wurmpopulationen hoch sind, kann die Wasserinfiltration bis zu 6mal höher sein als in regelmässig gepflügten Böden.

Regenwürmer bauen abgestorbene Pflanzenteile in den Boden ein

Regenwürmer bauen organisches Material wie Ernterückstände, organische Dünger, Dung oder Mulch in den Boden ein. Sie zerkleinern, vermischen und verdauen Pflanzenreste durch physische Zerkleinerung und chemische Verdauung. Dadurch beschleunigen sie die Zersetzung der abgestorbenen Biomasse und regen den Nährstoffkreislauf im BodenPflanzenSystem an. Wenn Regenwürmer Pflanzenmaterial in ihre Gänge ziehen, verlagern sie wertvolle Nährstoffe in den Boden, insbesondere in die tieferen Bodenschichten (Bioturbation). Im Grünland bauen Regenwürmer bis zu 6 Tonnen totes organisches Material pro Hektar und Jahr in den Boden ein. In Wäldern verdauen sie bis zu 9 Tonnen Laub pro Hektar.

Regenwürmer zersetzen abgestorbene Pflanzenteile und erhöhen die Nährstoffversorgung der Pflanzen

Regenwürmer produzieren je nach Dichte jährlich 40 bis 100 Tonnen Losung pro Hektar. Der Wurmkot bildet stabile Bodenaggregate oder Krümel, die auf der Bodenoberfläche oder im Boden abgelagert werden. Organische und anorganische Bestandteile sind im Wurmkot gut vermischt, und die Nährstoffe liegen in leicht verfügbarer und angereicherter Form vor. Regenwurmlosung enthält im Durchschnitt 5mal mehr Stickstoff, 7mal mehr Phosphor und 11mal mehr Kalium als der umgebende Boden. Der Stickstoff in der Regenwurmlosung ist für die Pflanzen leicht verfügbar.

Regenwürmer verjüngen den Boden

Regenwürmer transportieren Bodenmaterial und Nährstoffe aus dem Unterboden in den Oberboden und erhalten bzw. fördern so die Vitalität des Bodens.

Regenwürmer tragen zu einer besseren Struktur und Stabilität des Bodens bei

Durch die intensive Vermischung von organischem Material mit anorganischen Bodenteilchen und Mikroorganismen sowie durch Absonderung von Schleim bilden Regenwürmer stabile Bodenkrümel, welche die Bodenstruktur verbessern. Böden mit einer hohen Regenwurmaktivität neigen weniger zur Verschlämmung und können leichter bearbeitet werden als Böden mit einer geringen Regenwurmaktivität. Darüber hinaus werden Nährstoffe und Wasser besser im Boden gehalten. Eine umfangreiche Produktion von Wurmlosung macht schwere Böden lockerer und sandige Böden bindiger.

Regenwürmer tragen zur Regulierung von Krankheitserregern und Schädlingen bei

Regenwürmer fördern die Besiedlung und Vermehrung von nützlichen Bodenbakterien und Pilzen in ihren Gängen und der Losung. Indem sie abgefallene Blätter in den Boden ziehen, tragen sie zum mikrobiologischen Abbau von Blattkrankheitserregern und Schädlingen bei (z. B. von Winterstadien von Pilzerregern wie Apfelschorf und Insekten wie die Miniermotte).

Regenwürmer helfen bei der Bekämpfung von Schädlingen im Boden

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Regenwürmer insektenabtötende Nematoden (z. B. Steinernema sp.) und Pilze (z. B. Beauveria bassiana) im Boden verbreiten und so zu einer besseren natürlichen Regulierung von Schädlingen im Boden beitragen. Ruhestadien, wie z. B. Pilzsporen, widerstehen jedoch der Verdauung im Regenwurmdarm und werden mit dem Regenwurmkot wieder ausgeschieden.

Regenwürmer unterstützen die Bindung von Kohlenstoff

Regenwürmer nehmen organische Rückstände mit unterschiedlichem C : NVerhältnis auf und wandeln sie in Material mit einem niedrigeren C : N-Verhältnis um. Auf diese Weise tragen sie schliesslich zur Kohlenstoffspeicherung und zur Milderung des Klimawandels bei.

Ökologische Gruppen der Regenwurmarten

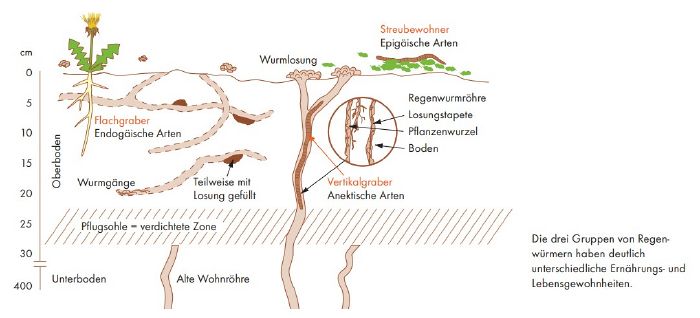

Die Regenwürmer werden in drei ökophysiologische Hauptkategorien eingeteilt (siehe auch Tab. 1):

- Streu oder Kompostwürmer : Die epigäischen Arten leben an der Grenzfläche zwischen Boden und Streu und ernähren sich von sich zersetzenden organischen Stoffen, ohne zu graben.

- Flachgrabende Arten : Diese endogäischen Arten graben horizontale Gänge in den oberen 10–30 cm des Bodens. Den verdauten Boden scheiden sie in ihren Gängen aus.

- Vertikalgrabende Regenwürmer : Die Vertikalgraber oder anektischen Arten legen stabile, tiefe, vertikale Gänge an. Sie nutzen die mit Losung stabilisierten Gänge, um die Bodenoberfläche aufzusuchen und Pflanzenmaterial als Nahrung zu sammeln.

In der Landwirtschaft spielen die Vertikalgraber eine Schlüsselrolle (höhere Biomasse und stärkere Bodenvermischung als andere Arten, stabile Gänge, Wasserinfiltration in den Boden). Für den Acker und Futterbau spielen alle grabenden Wurmarten (d. h. die endogäischen und die anektischen Arten) eine wichtige Rolle. Flach grabende Würmer tragen zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und struktur im Oberboden bei, wogegen die vertikal grabenden Regenwürmer in tieferen Bodenschichten zu spürbaren Bodenverbesserungen beitragen, indem sie organisches Material in tiefere Schichten bringen und mit ihren vertikalen Gängen die Belüftung und das Wasserrückhaltevermögen des Bodens verbessern. Die vertikalen Gänge fördern auch eine tiefere Durchwurzelung der Ackerböden, was tendenziell zu höheren Erträgen führt, da mehr Nährstoffe zur Verfügung stehen.

Oberflächenbewohnende Regenwurmarten (epi gäische Arten) sind für den Abbau des Streumaterials und bei der Kompostierung von besonderer Bedeutung (siehe Box 1).

Box 1: Wurmkompostierung

Wurmkompostierung ist ein Verfahren, bei dem verschiedene epigäische Wurmarten eingesetzt werden, um organische Abfälle zu zersetzen und einen nährstoffreichen organischen Dünger und Bodenverbesserer für die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu erzeugen. Die guten Eigenschaften des Wurmkomposts sind im Wesentlichen auf den hohen Nährstoffgehalt des Regenwurmkots zurückzuführen.

Schätzung der Anzahl Regenwürmer in einem Boden

Die Anzahl Regenwürmer kann in Abhängigkeit von Bodenart, Niederschlag und Anbaumethoden stark variieren. In Ackerböden kann ihre Anzahl rund 30 bis 300 Individuen pro Quadratmeter betragen. In Mitteleuropa sind 120 bis 140 Würmer pro Quadratmeter eine gute Populationsdichte in intensiv bewirtschafteten Ackerböden. Dies entspricht 90 bis 110 g Regenwurmbiomasse pro Quadratmeter.

Um die Regenwurmpopu lation in einem Feld zu schätzen, kann die ungefähre Anzahl Würmer mit den folgenden Methoden grob ermittelt werden (Praxismethoden):

- Anzahl Würmer: 5 Spatenproben von 10 × 10 cm Grösse und 25 cm Tiefe eines fruchtbaren, mittelschweren Lehmbodens enthalten im Durchschnitt 2 bis 3 Würmer. Dies ergibt 100 bis 200 Würmer pro Quadratmeter.

- Auch die Anzahl Wurmgänge ist ein guter Indikator für die Wurmaktivität im Boden.

- Zählt man die Anzahl Wurmlosungen auf einer 50 × 50 cm grossen Fläche während der Zeit der Regenwurmaktivität (März bis April und September bis Oktober), so weisen 5 oder weniger Wurmkothäufchen auf eine geringe Wurmaktivität hin, 10 Kothäufchen auf eine mässige Wurmaktivität, während 20 oder mehr Kothäufchen auf eine gute Wurmaktivität mit vielen Würmern im Boden hinweisen.

Box 2 : Lebensraumabhängige Regenwurmdichte

Die Besiedlung eines Lebensraums durch Regenwürmer hängt in erster Linie von der Nahrungs und Wasserversorgung ab. Dementsprechend schwankt die Anzahl Regenwürmer pro Quadratmeter erheblich:

- Extensiv genutzte Weide : 400–500

- Gedüngte Wiese : 200–300

- Laubwald : 150–250

- Extensiv bewirtschaftete Ackerfläche : 120–250

- Magerwiese : 30–40

- Fichtenwald : 10–15

Wirksame landwirtschaftliche Praktiken zur Förderung von Regenwürmern

Die Regenwurmpopulationen nehmen tendenziell zu, wenn der Gehalt an organischer Substanz im Boden steigt, und sie nehmen ab, wenn der Boden gestört wird, z. B. durch intensive Bodenbearbeitung und den Einsatz schädlicher Chemikalien oder wenn wenig organische Substanz zugeführt wird. Die Umsetzung geeigneter Massnahmen kann die Regenwürmer und im weiteren Sinne die Bodenfruchtbarkeit entscheidend fördern. Daher ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, welche Massnahmen Regenwürmer schonen oder fördern.

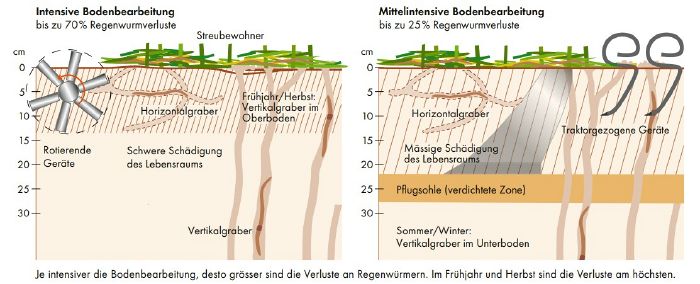

Minimieren von tiefer und intensiver Bodenbearbeitung

- Pflüge und schnell rotierende Geräte können Regenwürmer stark schädigen. Die Verlustraten nach dem Einsatz von Pflügen liegen bei etwa 25 % und können beim Einsatz von Rotationsgeräten bis zu 70 % betragen. Daher sollten Pflüge und schnell rotierende Geräte nur wenn unbedingt erforderlich und bei geringer Regenwurmaktivität im Oberboden eingesetzt werden.

- Die Bearbeitung von trockenen oder kalten Böden hat deutlich weniger negative Auswirkungen auf die Regenwurmpopulationen, da sich vor allem die Vertikalgraber bei diesen Bedingungen in tieferen Bodenschichten aufhalten.

- Der Einsatz von OnLandPflügen und flaches Pflügen verringern die Verdichtung der tieferen Bodenschichten.

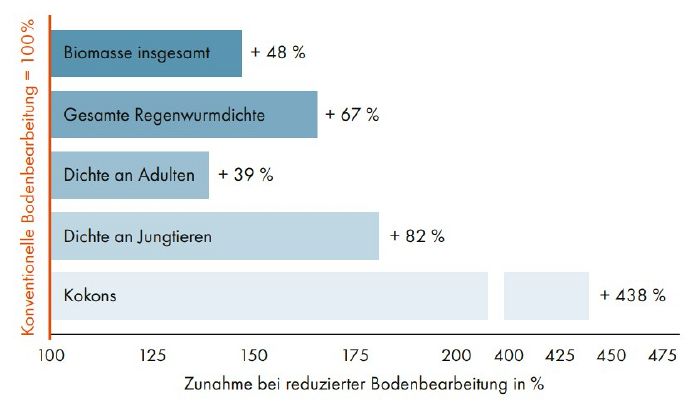

- Konservierende Bodenbearbeitung, zu der auch die reduzierte Bodenbearbeitung gehört, minimiert die Störung des Bodens und das Risiko der Bodenverdichtung, erhöht das Nahrungsangebot und konserviert das Bodenwasser. Dies erhöht die Dichte und Biomasse der Regenwürmer und der Bodenmikroorganismen.

Wendende Bodenbearbeitung mit dem Pflug verletzt und tötet die Regenwürmer direkt und setzt sie rauen Umweltbedingungen und Fressfeinden aus. Sie zerstört auch die Höhlen der Vertikalgraber und verschüttet ihre Nahrungsquellen. Reduzierte Bodenbe-arbeitung führt zu einem deutlichen Anstieg der Dichte der Regenwurmpopulation, der Biomasse und der Wachstumsstadien im Vergleich zum Pflügen gemäss den Ergebnis-sen aus einem biologisch bewirtschafteten Lehmboden (Kuntz et al. 2013).

Minimieren von Bodendruck und Bodenverdichtung

Regenwürmer brauchen einen angemessen belüfteten und «lockeren» Boden. Die Verdichtung des Bodens wirkt sich negativ auf die Regenwurmpopulationen, andere Bodenorganismen und viele biologische Prozesse im Boden aus. Regenwürmer haben Schwierigkeiten, stark verdichtete Böden zu durchgraben. Daher sollte Bodenverdichtung vermieden oder zumindest minimiert werden. Worauf achten?

- Die Landmaschinen so einstellen, dass der Bodendruck so gering wie möglich ist, und insbesondere den Reifendruck verringern.

- Wenn möglich leichte Maschinen verwenden. Je leichter die Geräte sind, desto geringer ist die Verdichtung des Bodens.

- Da feuchte Böden besonders empfindlich auf Bodenverdichtung reagieren, nur gut abgetrocknete, gut tragfähige Böden befahren.

- Zur Staunässe neigende Ackerböden entwässern oder aufschütten.

Diversifizieren der Fruchtfolge zur Versorgung der Regenwürmer

Vielfältige Fruchtfolgen mit einer guten Bodenbedeckung und regelmässiger Zufuhr von organischem Material bieten günstige Lebensbedingungen für Regenwürmer. Worauf achten?

- Dauergrünland ist ideal für Regenwürmer. Es liefert grosse Mengen an organischer Substanz aus Blättern und Wurzeln. Das Material von Säuberungsschnitten und der abgebaute Dung von Weidetieren sind ebenfalls gute Nahrungsquellen.

- Vielfältige Fruchtfolgen mit überwinternden und tiefwurzelnden Zwischenfrüchten oder Gründüngungen und reichhaltigen Ernterückständen bilden die Grundlage für gute Regenwurmpopulationen. Ein Wechsel von mehrjährigem Grünland und einjährigen Kulturen trägt zum Aufbau von organischer Substanz bei und fördert die Regenwurmfauna.

- Gründüngungen werden bei Erreichen der maximalen Biomasse in den Boden eingearbeitet, um organische Substanz für die nachfolgende Kultur zu liefern. Sie können auch abgeweidet oder gemäht werden und zur Zersetzung auf der Bodenoberfläche liegen gelassen werden.

- Getreidestoppeln liefern viel organisches Material. Das Verbrennen der Stoppeln zerstört die organische Substanz im Oberboden, was die Regenwürmer an der Oberfläche beeinträchtigt. Idealerweise lässt man die Stoppeln auf der Bodenoberfläche verrotten und sät die Folgekultur direkt in die Stoppeln (heikel bei Bio) oder nach einer minimalen Bodenbearbeitung.

- Bodendecker wie Kleeuntersaaten oder Stoppeln verringern die Verdunstung von Bodenfeuchtigkeit und halten den Boden feuchter. Die Bedeckung der Bodenoberfläche verringert auch die Auswirkungen extremer klimatischer Bedingungen wie Hitze und Frost.

- Da Humus das Wasser im Boden hält, trägt ein höherer Gehalt an organischer Substanz im Boden nicht nur zu einer besseren Wasserversorgung der Kulturen bei Trockenheit, sondern auch zu ausgewogeneren Lebensbedingungen für Regenwürmer bei.

- Zweijährige Kleegraswiesen in einer Fruchtfolge regenerieren die Regenwurmpopulationen erheblich. Mehrjähriges Kleegras ist vorteilhafter als nur einjähriges.

An Bodenbeschaffenheit und Pflanzenbedarf angepasste Düngung

Sowohl die Art als auch die Menge der verwendeten Dünger beeinflussen die Regenwurmpopulationen. Worauf achten?

- Eine angemessene und ausgewogene Düngung ist sowohl für die Pflanzen als auch für die Regenwürmer günstig.

- Leicht verrotteter Mist bietet Regenwürmern mehr Nahrung als reifer Kompost und eignet sich daher besser zu deren Förderung.

- Organische Düngemittel sollten nur flach eingearbeitet werden. Tief vergrabene Ernterückstände sind für Regenwürmer schädlich, da sie bei der Zersetzung schädliche anaerobe Bedingungen erzeugen können.

- Hohe Güllegaben schädigen die Regenwurmfauna. Ammoniak in unbehandelter Gülle ist für viele Organismen giftig und insbesondere für oberflächennahe Regenwürmer in wassergesättigten Böden sehr schädlich. Deshalb sollte Gülle vor der Ausbringung aufgerührt (belüftet) und verdünnt werden.

- Flüssigdünger sollten nur auf saugfähige Böden und in moderaten Mengen von maximal 25 m3 pro Hektar ausgebracht werden. Flüssiges Gärgut kann je nach Qualität die Regenwürmer schädigen und ist weniger empfehlenswert.

- Die meisten Regenwürmer bevorzugen einen Boden-pH-Wert von 5,5 bis 7,5. Um einen optimalen pHWert des Bodens zu gewährleisten, sollte routinemässig Kalk auf der Grundlage von pH-Messungen ausgebracht werden.

Box 3: Schlüsselmassnahmen zur Förderung von Regenwürmern

Die folgenden Massnahmen fördern Regenwürmer in landwirtschaftlichen Böden:

- Ausreichendes Nahrungsangebot (Pflanzenmaterial) auf Ackerflächen mit dauerhafter Grünbedeckung (auch im Winter)

- Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden, die für Regenwürmer und andere nützliche Bodenorganismen schädlich sind

- Anwenden von schonenden Bodenbearbeitungsverfahren wie reduzierte Bodenbearbeitung und Direktsaat zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit und der Bodengare

- Vermeiden von Bodenverdichtungen und Fördern von gut strukturierten und belüfteten Böden durch den Einsatz geeigneter, eher leichter Maschinen

- Standort und bedarfsgerechte Düngung

- Kontinuierliche Zufuhr organischer Substanz während der gesamten Fruchtfolge

Negative Auswirkungen nichtbiologischer landwirtschaftlicher Praktiken auf Regenwurmpopulationen

Einsatz von schädlichen Pestiziden

Verschiedene Pestizide (einschliesslich Saatgutbeizung) können die individuelle Sterblichkeit der Regenwürmer erhöhen, deren Fruchtbarkeit und Wachstum verringern sowie enzymatische Prozesse stören. Darüber hinaus können sie das individuelle Verhalten von Regenwürmern verändern, indem sie z. B. ihre Fressrate reduzieren und letztlich die Gesamtbiomasse und dichte der Population verringern. Flachgraber wie A. caliginosa auf Ackerland, die ihre Gänge kontinuierlich ausdehnen, während sie im Oberboden fressen, sind am anfälligsten für toxische Pestizide, die in den Boden eingebracht werden. Im Gegensatz dazu sind anektische Arten wie Lumbricus terrestris, die in tieferen Bodenschichten leben, weniger anfällig für Pestizide.

Insektizide und Fungizide sind die giftigsten Pestizide, die das Überleben bzw. die Fortpflanzung der Regenwürmer beeinträchtigen. Einige Fungizide wie die BordeauxMischung oder andere Kupferspritzmittel (die auch im biologischen Landbau zugelassen sind) verringern die Regenwurmzahl im Boden, wenn sie in grossen Mengen ausgebracht werden und Kupfer letztlich in der Bodenlösung vorkommt. Humusreiche Böden binden Kupfer in der organischen Substanz und hemmen somit den Fluss in die Bodenlösung.

Im Allgemeinen schaden die meisten Herbizide den Regenwürmern nicht direkt, wenn sie in der empfohlenen Dosierung angewendet werden (ausser synthetische StaudenAbbrennmittel). Sie können die Regenwurmpopulationen jedoch indirekt reduzieren, indem sie Begleitkräuter eliminieren und so die Verfügbarkeit von organischem Material auf der Bodenoberfläche verringern. Insbesondere in Kulturen und Fruchtfolgen mit keiner oder einer nur geringen Bodenbedeckung sind Begleitkräuter eine wichtige Nahrungsquelle für Regenwürmer und viele andere Nützlinge.

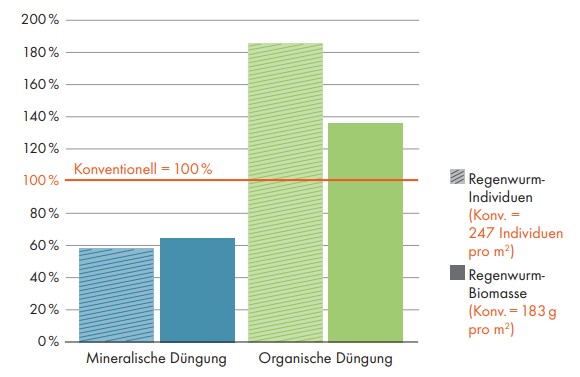

Einsatz von Mineraldüngern

Die meisten synthetischen Mineraldünger schaden Regenwürmern nicht direkt. Düngemittel auf der Basis von Ammoniumsulfat können jedoch für Regenwürmer schädlich sein, möglicherweise aufgrund einer versauernden Wirkung. Darüber hinaus kann die Verwendung grosser Mengen mineralischer Stickstoffdünger (im biologischen Landbau nicht zugelassen) die Anzahl Regenwürmer verringern. Zudem ersetzen mineralische NDünger in der Regel den für Regenwürmer sehr nützlichen Anbau von Leguminosen und Gründüngungen. Im Allgemeinen haben organische Düngemittel (einschliesslich belüfteter Gülle) eine weitaus positivere Wirkung auf Regenwürmer als mineralische Düngemittel. Kalk scheint für Regenwurmpopulationen von Vorteil zu sein.

Eine rein mineralische Düngung führt zu einer deutlich geringeren Anzahl und Biomasse von Regenwürmern im Vergleich zu organischer Düngung und in geringerem Masse auch zu einer kombinierten mineralischen und organischen (konventionellen) Düngung. Ergebnisse aus dem DOK-Langzeitversuch in der Schweiz (Durchschnitt aus 3 Jahren).

Originalartikel

Lukas Pfiffner (FiBL), 2023, Regenwürmer – Baumeister fruchtbarer Böden. Verfügbar am : https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1610-regenwuermer.pdf