Zwischenfruchtversuche

Das Dokument behandelt die Eignung und Auswirkungen verschiedener Zwischenfruchtmischungen im österreichischen Ackerbau, insbesondere im Hinblick auf Klimaangepasstheit, Trockenheitstoleranz, Wurzelwachstum und Blühverhalten. Es verfolgt das Ziel, praxisnahe Empfehlungen für den Einsatz von Zwischenfrüchten zu entwickeln, die sowohl den biologischen Anforderungen entsprechen als auch zukünftige ökologische Förderprogramme wie ÖPUL unterstützen. Die Zielgruppe sind landwirtschaftliche Praktiker, Berater sowie landwirtschaftliche Organisationen, die nachhaltige Zwischenfruchtstrategien unter Berücksichtigung regionaler Umweltbedingungen implementieren möchten.

Zusammenfassung

Zwischenfruchtversuche

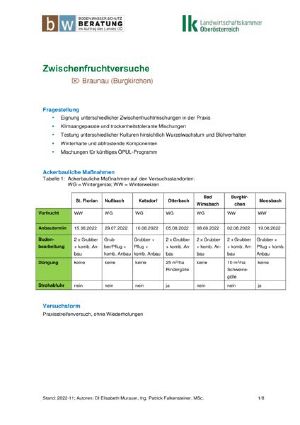

Der Bericht beschreibt die Zielsetzung, Versuchsaufbauten und -varianten für Zwischenfruchtmischungen in Oberösterreich im Jahr 2022, wobei der Fokus auf klimaangepassten, trockenheitstoleranten Varianten und Mischungen für zukünftige Programme liegt. Die Versuche wurden an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Anbauzeitpunkten, Bodenbearbeitungs- und Düngemethoden durchgeführt, wobei Praxisstreifenversuche ohne Wiederholungen verwendet wurden.

Versuchsvarianten und Komponenten

Es wurden verschiedene Mischungen getestet, darunter Bienenschutz, keine Trachtwirkung, Blütenmehr, eine 7er-Mischung, ÖPUL-Mischungen sowie Varianten für Wurzelstärke und winterharte Komponenten. Die Mischungen enthalten eine Vielzahl von Samenarten wie Alexandrinerklee, Perserklee, Rettich, Senf, Sonnenblume und andere, wobei die Saatstärken variieren. Ziel war es, unterschiedliche Effekte wie Blütenvorkommen, Nährstoffspeicherung, Wurzeltiefen und Winterhärte zu untersuchen.

Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse bestätigen, dass frühes Anbauen in Juli die Entwicklung fördert, wobei Pflanzen bei optimalen Bedingungen bereits im August biomassestark sind. Spätere Anbautermine führen zu langsamem Keimen und schlechter Entwicklung durch ungünstiges Wetter. Die Pflanzen bei den Leguminosen und Kreuzblütlern weisen bereits gute Nährstoff- und Wurzelentwicklung auf, was die wichtige Rolle der Zwischenfrüchte für Bodengesundheit und Nährstoffbindung unterstreicht. Verschiedene Mischungen erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen, mit besonderem Augenmerk auf Blütenfächer, Samenansätze und Heilungskräfte.

Praktische Hinweise und Bildeindrücke

Der Bericht enthält Bilder, die die Entwicklung der Mischungen, die Bodenbearbeitung, die Blüh- und Wurzelentwicklung sowie das typische Wachstum in verschiedenen Varianten darstellen. Besondere Beachtung gilt den Mischungen, die im Rahmen von ÖPUL gefördert werden sollen, sowie denen, die eine hohe Winterhärte aufweisen. Die Versuchsflächen zeigen unterschiedliche Entwicklungsstadien, und die dauerhafte Beobachtung durch Beraterinnen und Berater sichert die Qualität der Ablaufplanung. Hinweise zur optimalen Aussaat, Mischungszusammenstellung und Bedeutung der Mischungen für die Bodenfauna werden hervorgehoben.

Abschluss und weitere Informationen

Der Bericht schließt mit der Bemerkung, dass die Mischungen Leistungen für den Bodenschutz, die Artenvielfalt und den Erhalt von Nährstoffen erbringen. Es wird auf weiterführende Ressourcen verwiesen, darunter die Websites der Landwirtschaftskammer und Veröffentlichungen zu Zwischenfruchtversuchen, die eine kontinuierliche Begleitung und Bewertung der Anbaupraktiken gewährleisten.

Zwischenfruchtversuche (de)

Seitenanzahl: 8

Zielländer: Österreich

Wichtige Punkte

- Früh angebaute Begrünungen entwickeln sich deutlich besser

- Pflanzen, die bis zur ersten Augustwoche angepflanzt werden, zeigen im August bereits gutes Wachstum und nutzen die Vegetationsperiode optimal aus, während spätere Anbautermine aufgrund von Feuchtigkeitsmangel und ungünstigem Wetter im September schlechter abschneiden.

- Vielfältige Zwischenfruchtmischungen reduzieren das Risiko von Totalausfällen

- Mischungen mit mehreren Komponenten, insbesondere bei den ÖPUL-Programmen, bieten durch Pflanzenvielfalt einen geringeren Ausfallrisiko und erfüllen gleichzeitig ökologische und landwirtschaftliche Anforderungen wie Bodenschutz und Blühflächen.

- Leguminosen spielen eine entscheidende Rolle bei Stickstoffgewinnung

- Leguminosen wie Klee und Wicken sind gut entwickelt, zeigen Knöllchenbildung und reichern den Boden mit Stickstoff an, was die Voraussetzungen für nachfolgende Kulturen erheblich verbessert.

- Blühende Mischungen sind wichtig für Insekten, erfordern aber rechtzeitigen Anbau

- Mischungen mit Blütenmehr (z.B. Sommerwicke, Phacelia) sollten spätestens Ende Juli ausgesät werden, um ihre Nahrungspartikel für Insekten optimal zu bieten, was durch späte Aussaat kaum noch möglich ist.

- Winterharte und abfrostende Komponenten gewährleisten Überwinterung und Frühstart

- Mischungen mit Alexandrinerklee, Kresse, Rübsen und Inkarnatklee entwickeln im Winter stabile Bestände, die im Frühjahr schnell mit Wachstum starten und den Boden vor Frühjahrsunkräutern schützen.

- Temperatur und Licht sind entscheidend für das Wachstum, wobei frühe Anbauten Vorteil bringen

- Die Erfahrung zeigt, dass Pflanzen im Juli mehr Wachstum generieren, da die Temperaturen und Tageslichtverhältnisse günstiger sind; späte Anbauversuche leiden oft unter unzureichender Keimung und ungünstigem Wetter.

Quellen

- Zwischenfruchtversuche - 2022-11-01 - https://www.lko.at/pages/versuchsberichte_pdfs/2022/22_Zwischenfrucht%20Praxisversuch_K_AV_Burgkirchen_5274_Braunau%20am%20Inn_EJ.pdf